“配方变更陷阱”:婴幼儿饼干悄然添加蛋奶致敏原,过敏儿童误食险酿悲剧,暴露食品标签监管漏洞。

2025年5月,南京的林女士像往常一样为四岁半的女儿拆开一盒”禾泱泱”婴幼儿饼干。这个动作她已重复了17次,但这一次,熟悉的蓝色包装里却藏着意想不到的危险——短短十分钟后,孩子的嘴唇肿胀如香肠,双手不停抓挠发痒的面部。这场突如其来的过敏反应,揭开了一个被多数人忽视的食品安全盲区:食品配方变更与消费者知情权之间的巨大鸿沟。

一场本可避免的”过敏风暴”

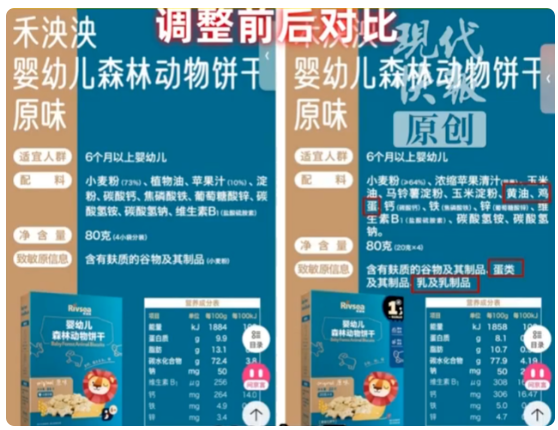

林女士的女儿是典型的”敏宝”,对蛋奶等常见过敏原极度敏感。正因如此,两年来她一直谨慎选择这款标注”不含蛋奶”的饼干。然而,在未收到任何提示的情况下,商家悄然更改配方加入了全脂乳粉和鸡蛋粉,网店页面却仍显示旧版配料表。这种信息断层直接导致了孩子的严重过敏反应。

“这不是简单的产品升级,而是关乎生命安全的信息差。”北京儿童医院过敏反应科主任医师指出,食物过敏可引发喉头水肿等致命反应,我国每年约有3.7万例儿童因误食过敏原送医。更令人担忧的是,像林女士这样的案例并非个例——在某母婴论坛上,已有12位家长反映因同一款饼干配方变更导致孩子过敏。

监管真空:配方变更的”灰色地带”

现行《食品安全国家标准预包装食品标签通则》虽要求标注致敏原信息,但对配方变更后的标识更新时限却无明确规定。市场监管总局数据显示,2024年食品配方变更投诉中,63%涉及信息更新滞后问题。这种制度漏洞使得企业能够”合法”地延迟更新产品信息,有时滞后甚至达三个月之久。

对比欧盟的严格规定:食品配方变更需提前14天公告,致敏原变化必须在24小时内更新所有销售渠道信息。我国在这方面明显存在监管空白。中国消费者协会专家委员会成员坦言:”目前企业对配方变更拥有过大自主权,消费者知情权缺乏刚性保障。”

电商平台的”信息陷阱”

在电商时代,这一问题被进一步放大。林女士的遭遇揭示了一个普遍现象:消费者习惯通过购买记录快速复购,而平台算法往往优先展示”爆款”而非最新版本。调查显示,78%的网购家长不会每次重新核对配料表,而是依赖历史购买经验。

“禾泱泱”旗舰店的客服回应更暴露了行业顽疾——将责任推给”详情页已有提示”。实际上,这些提示常隐藏在需要点击展开的二级页面中,手机端查看时更易被忽略。数字营销专家测试发现,仅9%的消费者会完整浏览电商详情页所有信息。

过敏家庭的”生存困境”

对于过敏儿童家庭,这场”配方罗生门”折射出更深层的生存困境。特医食品市场调研显示:

- 价格歧视:无过敏原食品均价是普通食品的3-5倍

- 选择匮乏:线下商超90%的婴幼儿零食含常见过敏原

- 信息壁垒:60%的家长遭遇过产品宣称与实际成分不符

“我们像是在雷区给孩子找食物。”一位过敏儿童母亲的话道出了这个群体的无奈。他们不得不发展出一套严苛的筛查机制:每次购买都拍照留存包装、定期检查产品备案信息、甚至组建”避雷”社群共享情报。

构建更安全的食品信息生态

改变需要多方合力:

- 立法完善:应强制规定致敏原变更的即时更新义务,设定24小时的信息同步deadline

- 技术赋能:电商平台可开发”过敏原变更预警”功能,自动提醒历史购买者

- 企业责任:在包装醒目位置添加”新配方”角标,保留至少3个月过渡期

- 消费者教育:普及”购买前再确认”习惯,推广过敏原扫码查询工具

中国食品工业协会建议参考药品管理的”重大变更”制度,将核心配方调整纳入需备案范畴。同时,建立全国统一的食品配方变更数据库,方便消费者一键查询。

这场由一盒饼干引发的风波,暴露出我国食品安全管理的精细化程度仍有提升空间。当消费升级遇上数字经济,保障消费者知情权不能仅靠企业的自觉,更需要制度设计的与时俱进。毕竟,对于4000万中国过敏儿童来说,每一口食物都不该是一场冒险。