浙江桐乡252桌婚宴拒付纠纷暴露基层商业信用困局:传统人情垫资遭遇现代契约危机,媒体监督与司法诉讼难解乡土商业伦理之痛。

浙江桐乡的一场豪华婚宴,在252桌宴席的杯盘狼藉之后,留下的不仅是一地鸡毛,更是一场关于中国基层商业生态的深刻拷问。这场价值52万元的婚宴采购纠纷,从最初的食材价格争议,发展到媒体报道后的名誉权诉讼,再演变为波及多方的连环债务危机,每一个环节都折射出传统人情社会与现代商业文明碰撞时的阵痛。

乡土商业的信用悖论

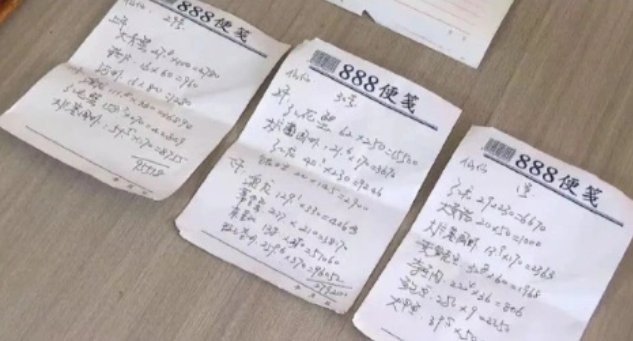

钱老板与王师傅长达十余年的合作关系,本应是乡土社会”熟人信用”的典范。在这种模式下,口头约定比书面合同更有约束力,行业口碑比法律条款更值得珍视。王师傅接受采访时那句”相识多年没要定金”,道出了这套系统的运行逻辑——信任本身就是货币。然而,当52万元的巨额交易仍依赖这种原始信用时,其脆弱性便暴露无遗。

中国人民大学乡村治理研究中心的研究显示,长三角地区中小商户间”白条交易”仍占日常往来的43%,但超过20万元的交易因此产生纠纷的概率高达28%。这解释了为何王师傅在垫付52万元时信心满满,却在追讨时举步维艰。更值得玩味的是钱老板的议价策略——要求按”成本价加20元”结算,这种试图将人情社会的让利规则与市场经济的透明原则强行嫁接的做法,恰恰凸显了转型期商业思维的混乱。

媒体监督的双刃剑效应

嘉兴电视台《小新说事》的介入,本意是通过舆论监督促进问题解决,却意外引发了次生灾害。节目播出后,钱老板声称遭遇网络暴力,进而以侵犯名誉权为由反诉媒体。这种”问题未解决先解决提出问题者”的策略,在近年来的公共事件中屡见不鲜。中国传媒大学舆情研究所分析发现,类似纠纷中约有37%的当事方会选择起诉媒体,其中62%的案件最终以调解结案,反映出舆论监督与个人权益保护的微妙平衡。

媒体在报道中提出的”先支付无争议部分”的折中方案,本是最具建设性的解决路径。但钱老板的”同意后反悔”,揭示了基层商业纠纷中常见的心理机制——当冲突公开化后,当事人往往更在意”面子”而非实际利益。这种”赌气经济学”使得理性协商空间被极大压缩,最终只能走向耗时费力的司法途径。

供应链金融的底层困境

王师傅作为中间商垫资52万元的背后,是中国特色农产品供应链的金融困局。一方面,上游供应商普遍要求现款现货;另一方面,终端客户习惯延后付款。这种资金错配的压力,最终由中间商独自承担。浙江工商大学的调研数据显示,长三角地区食材中间商平均垫资周期达87天,资金周转率仅为2.3次/年,远低于其他行业。

更严峻的是,当王师傅被拖欠货款时,上游供应商并未因其遭遇不可抗力而放宽账期,反而加紧催收。这种”击鼓传花”式的债务传导,暴露出基层商业生态的残酷法则——信用风险最终总是由链条最脆弱的一环吸收。目前已知至少有三家供应商卷入这场纠纷,包括提供餐具却被拖欠的第三方,这种”三角债”现象正是营商环境优化的重点难点。

司法诉讼的局限性

当王师傅和钱老板分别聘请律师准备对簿公堂时,这场纠纷已注定没有赢家。根据浙江法院系统数据,类似商业纠纷的平均审理周期为194天,执行到位率不足40%。即便王师傅胜诉,52万元货款也可能面临”法律白条”的窘境;而钱老板无论诉讼结果如何,其商业信誉已遭受不可逆的损伤。

此案的特殊性在于,它发生在《民法典》实施后的第五年,理论上所有交易行为都应纳入契约精神框架。但现实是,在县域经济体中,仍有大量交易依赖传统信用模式。中央财经大学法治研究中心指出:”当法律意识觉醒速度超过契约精神普及时,诉讼反而可能成为逃避商业伦理的工具。”钱老板选择起诉媒体而非直面货款纠纷,某种程度上正是这种错位的体现。

这场始于婚宴的纠纷,实则是观察中国商业文明转型的微观窗口。它提醒我们:在推动法治化营商环境建设的同时,不能忽视商业伦理的重构;在强调契约精神的同时,需要建立与之匹配的信用基础设施;在规范媒体报道的同时,应当保护正当的舆论监督空间。或许只有当”52万元垫资”不再依赖个人胆识,当”252桌宴席”的账目能够阳光透明,这样的纠纷才会真正成为历史。