黄奕因直播言论不当引发舆论风暴,从女儿出道争议到过往言行被扒,折射出公众对明星家庭教育的严苛审视与网络暴力的伦理困境。

一场关于星二代出道的家庭讨论,最终演变成席卷社交媒体的舆论风暴。黄奕母女近期的争议事件,如同一面多棱镜,折射出当代社会对明星家庭、子女教育、公众人物言行等多重议题的复杂态度。这场风波的升级过程,远比表面看到的更为深刻。

从家庭对话到公共事件:争议的发酵轨迹

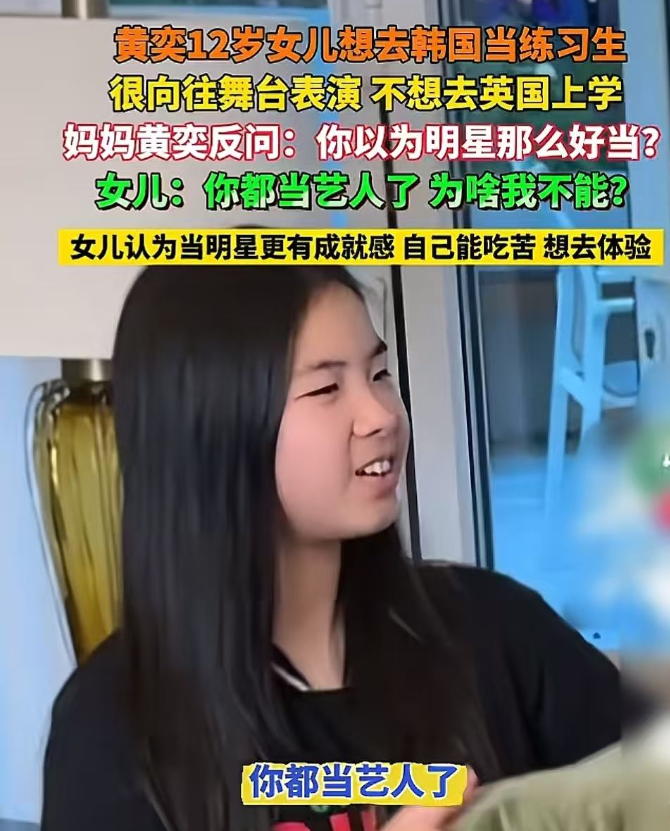

事件的起点看似平常——8月初,黄奕在社交平台分享了一段与12岁女儿黄芊玲的日常对话视频。视频中,黄芊玲表达了放弃英国留学、转赴韩国当练习生的想法,并反问母亲:”你都能当明星,那为什么我不能?”这本是一个普通家庭关于未来规划的讨论,却因发布在公共平台而引发连锁反应。

舆论的第一波质疑集中在星二代的教育选择上。网友普遍认为,12岁的孩子尚未形成成熟的职业观,家长应当引导而非纵容。随后,讨论焦点迅速转向黄芊玲的外形条件,以及更敏感的背景问题——其生父黄毅清的历史问题被重新提及。8月4日,黄奕发文澄清女儿并无出道计划,但未能平息争议。

直播言论的”破圈”效应:公众人物的表达边界

真正使事件升级的,是黄奕8月8日的直播回应。面对持续的网络评论,她情绪激动地表示:”行,我们位置让出来了,你上,请你出道好吗?”这句带有明显讽刺意味的反击,彻底点燃了公众情绪。更关键的是,她强调前夫的过错不应由母女承担,这一立场表述在特定语境下被解读为”切割不够彻底”。

公众人物的言论向来具有放大效应。心理学研究显示,名人在情绪激动时的即兴发言,其传播效果往往是冷静声明的数倍。黄奕的直播言论恰逢公众对”星二代特权”问题敏感时期,这种情绪化表达很容易被解读为”傲慢”与”不知反省”。社交媒体时代,一句话的失当可能引发指数级扩散的舆论危机。

历史问题的阴影:公众记忆的持久性

随着事件发酵,网民开始”考古”黄奕的过往言行。2000年《上错花轿嫁对郎》选角旧事被重新提起——据传黄奕曾因与聂远的恋情,推动制作方将原定由沙溢饰演的男主角更换为聂远。无论事实细节如何,这类”以权谋私”的传闻在舆论危机时刻极具杀伤力。

这种现象揭示了娱乐圈的一个残酷现实:公众人物的历史行为会在其职业生涯的各个节点被反复检视。特别是在涉及道德评判时,网民往往采取”回溯性审判”的思维模式。黄毅清的历史问题本与黄奕无关,但在舆论场中,这种关联性常被简单化处理,导致无辜者承受连带责任。

星二代现象的公众态度转变

黄芊玲事件发生的背景,是公众对”星二代”日益严格的目光。近年来,从欧阳娜娜的学业争议到小沈阳女儿沈佳润的韩国出道,社会对明星子女进入娱乐圈的态度呈现出矛盾心态:一方面认可个人奋斗,另一方面质疑资源特权。

值得玩味的是,公众对沈佳润的评价相对宽容,而对黄芊玲则更为严苛。这种差异可能源于多重因素:出道国家的文化认同差异、父母公众形象的差异,以及最关键的是——当事人应对舆论的方式。沈佳润通过实力表现逐步赢得认可,而黄奕的对抗性回应则激化了矛盾。

母亲与明星的双重身份困境

在事件中,黄奕面临着母亲与公众人物的角色冲突。作为母亲,保护女儿免受网络暴力是本能;作为明星,维护公众形象是职业要求。当她选择以明星身份为女儿辩护时,实际上是将家庭矛盾引入了公共领域,这种界限的模糊往往导致事态复杂化。

儿童心理学家指出,将未成年子女的成长困惑置于公共讨论场域存在风险。12岁正值身份认同形成的关键期,过度曝光可能加剧青春期心理波动。黄奕的初衷可能是记录成长,但互联网的放大效应使私人话题变成了公共辩论。

网络暴力的伦理边界

事件中一个不容忽视的问题是:对黄芊玲外貌、家庭背景的评论是否已经逾越合理批评的边界?部分网友用”长得像爸爸”等言论评价一个12岁女孩的外表,这种行为本质上构成了对未成年人的网络暴力。

法律界人士提醒,我国《未成年人保护法》明确规定禁止对未成年人实施网络欺凌。即使是公众人物的子女,也享有隐私权和人格尊严。在批评黄奕作为母亲的决策时,网友应当避免将矛头直接指向未成年人。

危机公关的教训与启示

从公关角度看,黄奕团队的应对存在明显失误。首先,将家庭内部讨论公开化的决策值得商榷;其次,面对质疑时,从”否认出道”到”激烈回怼”的策略转变过于突兀;最后,未能有效区分子女教育与前夫问题这两个本质上独立的议题,导致舆论焦点失焦。

业内专家建议,类似情况下更妥善的处理方式应是:迅速将讨论带回私人领域,通过专业机构发布声明而非个人情绪化回应,同时主动设置新议题转移注意力。对抗性回应在网络时代往往适得其反。

娱乐圈的自我净化需求

黄奕事件最终引发的”封杀”呼声,反映了公众对娱乐圈道德标准提升的期待。近年来,从税务问题到私德争议,公众对艺人的要求已从单纯的专业能力扩展到全方位的社会责任。这种趋势要求艺人更加审慎地管理自己的言行,特别是在涉及家庭价值观传导时。

但另一方面,完全的”道德洁癖”也可能导致舆论场的极端化。如何在合理批评与网络暴力之间划清界限,如何区分艺人作品与私人生活,仍是需要社会共同思考的命题。

教育的本质反思

抛开娱乐圈的光环,黄芊玲的”出道梦想”本质上是一个关于青少年职业引导的教育问题。在全球化的今天,K-pop等文化产品对青少年的影响力不容小觑。家长在面对子女非常规的职业选择时,需要平衡支持与引导的关系。

教育专家建议,对青少年的职业幻想,既不应简单否定,也不宜过早固化。提供多元体验机会同时保持学业基础,才是更为理性的做法。黄奕带女儿参观韩国娱乐产业的行为本身并无过错,但将其公开化的处理方式值得商榷。

这场风波的最终启示或许在于:在人人都有麦克风的时代,公众人物需要更智慧地处理家庭与公共的边界;而作为观众的我们,也需要在合理批评与尊重隐私之间找到平衡。只有当双方都学会克制,公共讨论才能回归理性,真正有价值的对话才可能发生。