”40部新片决战暑期档尾声:从抗战记忆到动画狂欢,中国电影市场的多元爆发与产业革新。”

2025年暑期档的收官之战,正演变为中国电影市场最具戏剧性的行业实验。40余部新片如潮水般涌入最后半个月的排片表,这个数字不仅刷新了历史纪录,更在银幕上投射出中国电影产业转型期的多重镜像——从抗战叙事的创新表达,到动画电影的代际更迭,再到类型片的边界突破,这场终局之战远不止是票房数字的简单叠加。

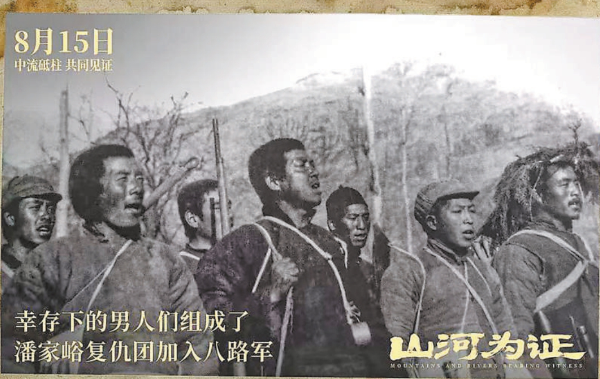

一、抗战记忆的影像重构

在抗战胜利80周年的历史节点,《南京照相馆》《山河为证》《坪石先生》三部影片构成了记忆书写的”三重奏”。不同于传统战争片的宏大叙事,《南京照相馆》通过照相馆老板的取景框凝视浩劫,开创了”微观史诗”的新范式。中国电影资料馆的修复专家透露,该片使用的4K+AI修复技术,使1937年的南京街景误差控制在3毫米级,这种技术考古学般的精确,让历史记忆获得前所未有的质感。

而《坪石先生》则开辟了”文人抗战”的叙事疆域。中山大学校史档案显示,影片中教授们用行李箱运送典籍的细节,源自真实的历史记载。这种将文化坚守视为另一种抗战的精神图谱,正在重塑主旋律电影的价值维度。北京师范大学历史系教授王帆指出:”当枪炮声渐远,这些胶片保存的文明火种,或许比战争场面更能传递抗战精神的本质。”

二、动画电影的代际革命

暑期档后半程的动画片单,俨然一场跨世代的美学对话。《坏蛋联盟2》延续好莱坞的工业精度,其毛发渲染技术使每个角色拥有超过200万根独立运动的毛发;而《非人哉:限时玩家》则代表着国产动画的IP进化,这个诞生于微博条漫的IP,历经十年沉淀终成大银幕作品,其”游戏元宇宙”的设定,精准击中了Z世代观众的交互式审美。

澳大利亚导演亚当·艾略特的《蜗牛回忆录》,则带来黏土动画的文艺复兴。这部耗时7年的手工作品,每秒画面需调整24次黏土造型,这种”反数字”的创作坚持,在CGI泛滥的时代反而成为稀缺品。中央美院动画系主任陈廖宇评价:”当技术狂奔时,这类作品提醒我们动画艺术的本质——让材料获得生命。”

三、类型片的边界溶解

收官阶段的类型混搭令人耳目一新。成龙主演的《捕风追影》将港式警匪片与北京胡同文化嫁接,监控探头与老北京”撂地”跟踪术形成奇妙化学反应。影片动作指导透露,68岁的成龙仍坚持完成360度旋转追车特技,这种”老龄动作明星”现象,折射出中国类型演员的断层危机。

更值得关注的是《死神来了:血脉诅咒》的中国首秀。这部以”命运逻辑”著称的系列电影,其内地公映版本经过11处修改,原版”飞机失事”开场被替换为”高铁事故”,这种本土化改编引发热议。中国电影评论学会理事李星文认为:”这种小心翼翼的平衡,实则是中国电影市场全球化进程中的必要妥协。”

四、档期博弈的生存智慧

40部新片挤入最后两周,这种”片海战术”背后是残酷的生存法则。艺恩数据显示,8月下旬平均每部电影仅有1.2天的黄金排片期,片方不得不各显神通:有的与外卖平台合作推出”19.9元观影套餐”,有的在抖音发起”秒杀票”活动,还有的将预告片植入热门手游。《脱缰者也》主演郭麒麟甚至开启”相声式路演”,在德云社专场中穿插电影宣传。

这种超饱和投放正在改写市场规律。北京电影学院教授吴冠平指出:”当选择过剩时,观众反而会回归内容本质。《蛟龙行动》特别版敢于在暑期尾声逆势而上,正是基于对作品质量的自信。”影片新增的35分钟深海长镜头,经THX认证成为全球首部水下IMAX特制军事片。

在这个被疫情重塑后的第五个暑期档,40部新片既是产业复苏的见证,也是创作转型的注脚。当《南京照相馆》的历史沉思遇上《非人哉》的二次元狂欢,当《坪石先生》的文人风骨碰撞《死神来了》的感官刺激,中国观众正经历着前所未有的观影体验升级。或许正如《蜗牛回忆录》中那句台词:”最精彩的旅程,往往始于常规的尽头。”这场银幕盛夏的终章狂欢,恰是中国电影产业穿越周期、寻找新生的生动隐喻。