“10岁’小厨神’颠覆教育焦虑:当灶台变成课堂,多元成才之路正在重写中国父母的育儿经。”

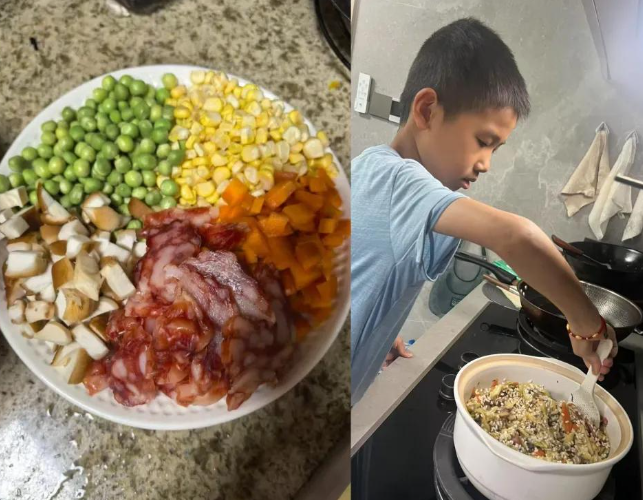

2025年暑假,宁波10岁男孩俞茗楷系着围裙在厨房忙碌的身影刷爆网络——拔丝年糕的糖丝能拉出金线,可乐鸡翅的收汁火候恰到好处,凉拌鸡丝的刀工堪比专业厨师。这位”小孩哥”的烹饪视频获得数百万点赞的同时,也撕开了中国教育的一个裂口:当这个孩子能在灶台前专注钻研三四个小时,却对学校作业提不起兴趣时,我们是否应该重新定义”优秀”的标准?

一、厨房里的学习革命:烹饪激活的多维能力

小楷的案例绝非简单的”会做饭”这么简单。教育心理学家分析其行为模式发现:

- 数学思维:在调配糖醋排骨的酱料时,他需要精确计算1:2:3:4的酱油、醋、糖、水比例

- 物理实践:掌握拔丝年糕的糖浆熬制,本质是在理解温度与物质状态变化的关系

- 项目管理:同时操作三道菜时,他自发形成了”焯水—爆炒—收汁”的时间管理流程

这种在真实场景中培养的复合能力,正是未来社会亟需的”生存智慧”。日本早在2023年就将烹饪纳入中小学必修课,其教育大纲明确指出:”厨房是培养逻辑思维与抗挫折能力的最佳实验室。”

二、教育焦虑的囚徒困境:被”独木桥”困住的家庭

小楷母亲那句”孩子做菜能抵暑假作业吗”的试探,折射出当代家长的普遍困境。某教育机构调研显示:

- 78%的中小学生暑期参加2个以上培训班

- 平均每天作业时间达4.2小时

- 但仅12%的孩子表示”喜欢这些课程”

这种投入与收获的严重失衡,形成恶性循环。就像那位钢琴十级却痛恨弹琴的女孩,20万元的培训费买来的不仅是技能证书,更是一段亲子关系的创伤记忆。教育学者尖锐指出:”当我们把教育简化成’投资回报率’的计算时,已经背离了育人的本质。”

三、多元智能的觉醒:灶台与课桌的平等对话

哈佛大学加德纳教授的多元智能理论提出30年后,中国社会才开始真正理解其价值。小楷班主任那句”拿菜来!批准!”的批复,代表着教育工作者对非学术能力的认可。这种转变体现在:

- 上海部分小学将烹饪纳入”生活技能”考核科目

- 杭州某重点中学给获得厨艺比赛奖项的学生中考加分

- 人社部新规明确”职业技能”与”学术能力”在升学中的同等地位

这些变化暗示着:社会正在从”唯分数论”向”能力本位”转型。就像小楷父亲从最初担心孩子切伤手,到现在淡定品尝儿子研发的新菜式,这种认知转变需要整个社会完成。

四、另类成才路径的现实可能性

那位初中毕业经营海鲜酒楼的同学案例,提供了另一种人生范本。2025年职业教育发展报告显示:

- 高级技工学校毕业生就业率达98%

- 米其林餐厅厨师平均年薪突破40万元

- 短视频平台美食博主TOP50中,15%拥有实体餐饮店

这些数据冲击着”不上大学就没出息”的传统观念。就像诺妈提出的灵魂拷问:”省下奥数培训费,将来给孩子开餐馆不香吗?”当小楷能在家庭宴席上收获真诚掌声时,这种即时正反馈远比试卷上的红色分数更有生命力。

五、教育本质的回归:在烟火气中寻找成长答案

小楷在灶台前的专注眼神,提醒我们重新思考教育的终极目的。德国职业教育专家彼得·亨利的观点尤为深刻:”当一个孩子能完整制作一顿晚餐,他掌握的不仅是生存技能,更是对生活的掌控感。”

这个夏天,无数家长看着自家瘫在沙发上刷手机的孩子,又看看视频里那个颠勺的”小孩哥”,开始反思:我们是否太执着于那条预设的精英道路,却忽略了孩子真正闪光的领域?或许教育的真谛,就是帮每个孩子找到属于他们的”灶台”——那个能让他们心甘情愿投入三四个小时,依然乐在其中的生命舞台。