梁家辉用”影帝”与”地摊”的双重人生诠释:真正的演员从不被光环所困,而是永远在生活的土壤里扎根。

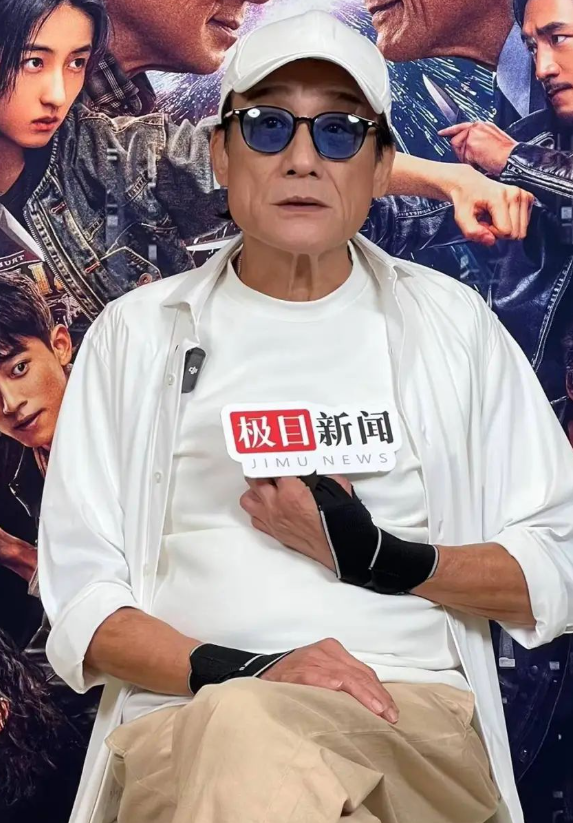

在香港电影的黄金时代,梁家辉的名字总是与”千面影帝”的称号紧密相连。2025年8月,67岁的他带着新作《捕风追影》重回观众视野,再次展现了他那令人惊叹的表演魔力。然而,这位影坛常青树的演艺之路,远比他塑造的角色更为精彩——从初出茅庐即获影帝,到被迫摆地摊谋生,再到成为华语电影的中流砥柱,梁家辉的人生本身就是一部跌宕起伏的史诗。

一、影帝的起点与低谷:天赋与现实的碰撞

1983年,年仅25岁的梁家辉凭借《垂帘听政》中的咸丰皇帝一角,一举夺得香港电影金像奖最佳男主角。这个初出茅庐的年轻人站在领奖台上时,内心充满的是困惑而非喜悦。”我也不明白,我凭什么?”多年后他回忆道。这种对表演的敬畏与谦卑,成为贯穿他整个职业生涯的态度。

然而,影帝的光环并未带来事业的一帆风顺。由于种种原因,梁家辉遭遇了演艺生涯的低谷,甚至不得不靠摆地摊维持生计。这段经历在常人看来或许难以启齿,梁家辉却以罕见的坦率面对:”我摆地摊摆得很光荣,过路的人说:哎,你不就是那个?我说:对,就是我,那个最佳男演员,请来看一下我的货…”这种将生活与艺术平等看待的态度,正是他日后能够塑造出如此多鲜活角色的根基。

二、”千面影帝”的炼成:生活是最好的表演课

从《东邪西毒》中忧郁的黄药师,到《东成西就》里搞笑的段王爷;从《黑社会》中阴狠的大D,到《智取威虎山》中令人毛骨悚然的座山雕——梁家辉的表演跨度之大,在华语影坛堪称绝无仅有。这种”千面”能力的背后,是他对生活的深刻观察与积累。

“当演员,有人靠脸吃饭,有人靠内心吃饭,但都要自我累积某一种人生经验。”梁家辉这样总结自己的表演哲学。在他看来,摆地摊的经历与拿影帝的荣耀同样珍贵,都是塑造角色的养分。正是这种将生活与艺术融为一体的态度,让他的每个角色都充满真实的力量。

在新片《捕风追影》中,67岁的梁家辉再次挑战自我,饰演一个文武双全的”贼王”傅隆生。谈及这个角色,他笑称是被导演”骗”进剧组的:”导演没有跟我说有这么多打戏,他就把我’骗’进去了。”即便如此,他与成龙在阁楼中的那场打戏,依然展现出了专业演员的敬业精神:”希望观众看的时候会感觉精彩,别管我们俩多少岁,在我们还行的时候,一定会呈现我们最好的。”

三、演艺圈的传承:从”发哥”到新生代

1981年,梁家辉与刘德华在《千王群英会》中初出茅庐,饰演周润发的小弟。回忆起那段经历,梁家辉至今难忘”发哥”的鼓励:”发哥就跟我们说了一句话,他说你们所做的一切都是对的,但是挨骂也是你们的经验,循着这一次的经验继续走下去吧。”这种前辈对后辈的提携,成为香港电影黄金时代最动人的精神传承。

如今,已成为影坛前辈的梁家辉,对年轻演员也有着独到的见解:”其实他们也是有生活的,不管他们多年轻,从小到大每一个人都是有一种’生活’的。”他并不认同外界对年轻演员”不接地气”的批评,而是强调演员需要找到适合自己的成长路径。这种包容与理解的态度,体现了一位真正艺术家的胸怀。

四、放下身段,回归本真

面对”是否还会出演《东成西就》式喜剧”的提问,梁家辉的回答令人动容:”别把这些奖项压在我身上,把所有的奖项都抛弃吧,要献给观众的还是我们的演出。”这种将荣誉归零、永远以作品说话的态度,正是他能够持续创作的根本原因。

从影四十余年,梁家辉早已超越了”演员”的定义,成为华语电影的一种精神象征。他的故事告诉我们:真正的艺术不在于外在的光环,而在于内心的真诚;不在于角色的高低,而在于生命的厚度。正如他自己所说:”生来无一物”——这种空杯心态,或许就是”千面影帝”最珍贵的秘密。

在这个追求速成与流量的时代,梁家辉的演艺人生如同一面镜子,映照出艺术最本真的模样:它需要时间的沉淀,需要生活的磨砺,更需要一颗永远谦卑的心。从影帝到地摊,再从地摊回归影坛巅峰,梁家辉用自己的人生诠释了什么是真正的”演员的自我修养”。