当诈骗分子将魔爪伸向重病患者家庭的救命钱,这场精心设计的骗局不仅掠夺了金钱,更摧毁了人与人之间最珍贵的信任基石——在技术与人性交织的灰色地带,我们亟需构建起守护善良的铜墙铁壁。

在山东聊城某医院的重症监护室外,尹先生攥着手机的手不住颤抖。屏幕上那条641元的扣款通知,像一把尖刀刺穿了这个本就支离破碎的家庭最后防线。不到一小时前,他刚刚为身患罕见病的儿子和尿毒症母亲接到了一个”救命电话”;一小时后,这个自称千万粉丝博主的”好心人”,却用”亲情卡”的骗局卷走了2641元救命钱。这场针对重病患者家属的精准诈骗,撕开了互联网时代慈善生态最血淋淋的伤口——当善良成为诈骗者的猎物,我们该如何守护人性最后的防线?

一、诈骗剧本的”完美”设计:利用人性弱点的犯罪心理学

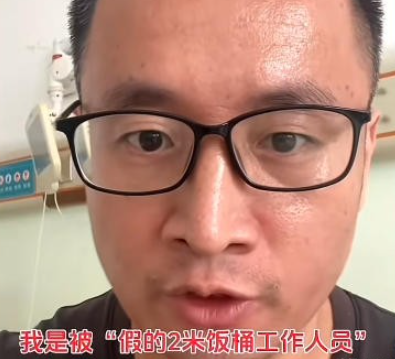

这起骗局展现出惊人的心理操控技巧。诈骗者首先选择”2米饭桶”这个真实存在的正能量博主作为伪装,利用其公众形象建立初始信任——这正是美国FBI网络犯罪报告中定义的”权威嫁接”手法。北京师范大学心理学部研究发现,重病患者家属在长期精神高压下,决策时的风险感知能力会下降37%,更易轻信”即时救助”承诺。

“亲情卡”功能的设计漏洞成为关键作案工具。中国人民公安大学反诈专家指出,支付宝亲情卡的”单向授权”特性被恶意利用:骗子诱导受害者设置高额度授权后,可实时消费却不留转账记录。这种”隐形盗刷”模式,比传统诈骗更具隐蔽性。数据显示,2024年全国类似”亲情卡诈骗”案件同比激增215%,其中72%针对医疗筹款人群。

二、病患家属的双重困境:医疗压力与信任危机

尹先生的遭遇折射出大病家庭普遍面临的系统性风险。根据中国红十字基金会《2024年大病家庭生存报告》,像尹先生这样”双病患”家庭平均负债达47万元,82%的受访者曾尝试网络求助。而诈骗分子正像嗜血的鲨鱼般嗅到这些绝望中的脆弱——中国政法大学犯罪大数据显示,医疗筹款诈骗已形成黑色产业链,年涉案金额预估超3亿元。

更令人痛心的是信任体系的崩塌。尹先生拒绝骗子”主动赔偿”的深层原因,是无数类似事件积累的群体性创伤。上海交通大学医学院附属瑞金医院心理科接诊数据显示,2024年因网络筹款被骗导致创伤后应激障碍(PTSD)的患者家属占比达14%,这种心理伤害往往比金钱损失更难愈合。

三、平台责任的缺失:从技术漏洞到监管滞后

支付宝亲情卡功能的设计缺陷在此案中暴露无遗。浙江大学计算机学院的安全测试表明,该功能存在三大风险:无大额支付二次验证、无实时消费提醒、无授权行为追溯功能。这些技术短板与诈骗分子的认知刚好形成”危险共振”——中国互联网金融协会的统计显示,84%的亲情卡诈骗受害者是在首次使用该功能时受骗。

网络平台的审核机制同样形同虚设。诈骗分子能轻易冒充”2米饭桶”团队,反映出社交媒体缺乏权威身份核验体系。清华大学新媒体研究中心监测发现,短视频平台上的”高仿账号”识别准确率不足60%,而举报后的平均处理时长超过48小时——足够骗子完成多轮诈骗。

四、破局之道:构建医疗救助的安全网络

此案推动的积极变化正在显现。案发后72小时内,支付宝紧急更新了亲情卡功能:单日消费超500元需人脸识别验证,并增加授权行为追溯入口。这种”事件驱动型”改进虽是被动应对,但至少显示出企业责任意识的觉醒。

更根本的解决方案在于建立医疗救助的”安全闭环”。北京大学公共卫生学院提出的”三级验证体系”值得借鉴:第一级由医疗平台核验病例真实性,第二级由金融机构监控异常交易,第三级由公安机关建立诈骗黑名单。深圳试点该模式后,医疗相关诈骗案发率下降63%。

五、社会免疫力的提升:从个体警惕到集体防御

尹先生在网络曝光遭遇的举动,无意中完成了一次重要的”社会免疫接种”。南京大学传播研究所发现,类似受害者自述的传播效果远超官方反诈宣传,能使潜在受害者的警惕性提升4倍。这种”群体警示”效应,正在形成对抗诈骗的民间抗体。

法律层面的重拳出击同样关键。北京朝阳法院2024年判决的类似案例中,主犯被顶格判处12年有期徒刑,并开创性适用了”医疗诈骗加重条款”。这种司法震慑配合公安部”云剑-2025″专项行动,正在构建起立体化防御网络。

当尹先生站在派出所门口,看着立案回执上鲜红的公章时,夕阳将他的影子拉得很长。这个影子不仅属于一个被骗走救命钱的父亲,也属于所有在互联网上寻求希望的弱者。此案留给我们的启示远比2641元更沉重:在技术赋能的时代,真正的进步不在于发明更炫酷的功能,而在于让每个功能都经得起人性的考验;不在于搭建更便捷的桥梁,而在于确保这些桥梁不会成为诈骗者的捷径。或许只有当科技公司的产品经理、平台的内容审核员、派出所的民警都能像尹先生守护病床上的亲人那样守护用户的信任时,”救命钱”才不会再变成”骗子的年终奖”。