公众人物的舞台可以重启,但社会的道德底线不容试探。

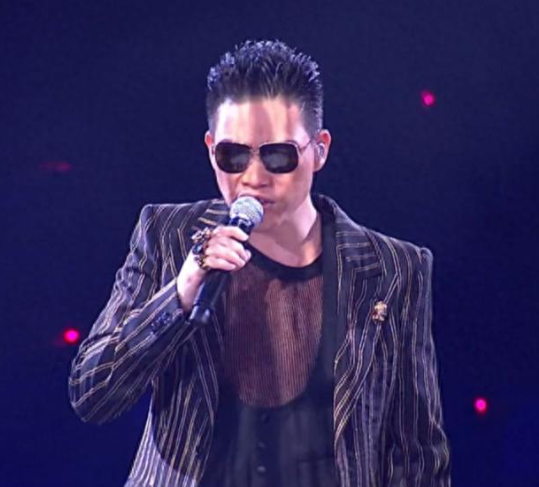

一场尚未启幕的演唱会,竟在舆论场掀起近万人的联合抵制,甚至引来官方发声、平台下架、主办方撤演。曾经被誉为“张学友接班人”的香港歌手苏永康,在涉毒事件过去二十余年后,试图于内地重启商业演出,却遭遇了远超预期的强烈反弹。

从情歌天王到涉毒艺人,从“好男人”到婚姻破裂、拒付赡养费的争议主角,苏永康的人生起伏如同一部现实题材剧,映照出公众对艺人道德底线日益升高的期待,以及社会对“劣迹艺人”复出愈发严格的审视。

一、从巅峰到谷底:那些无法洗白的过去

苏永康并非一夜坠落。

他曾以《男人不应该让女人流泪》《越吻越伤心》等金曲红遍华语乐坛,演技与唱功兼备,一度被视作香港乐坛中生代的代表。细腻深情的演唱风格,让他塑造出温柔、专一的“好男人”人设,也令无数听众情感共鸣。

然而2002年,一场涉毒风波彻底改写了他的事业轨迹。被捕、强制戒毒、形象崩塌……尽管他多次公开道歉,试图重返舞台,但公众的信任一旦瓦解,重建谈何容易。

更讽刺的是,他舞台上的深情与舞台下的行为形成强烈反差:婚姻中被指冷落妻子、离婚后拒付赡养费、被传对粉丝态度冷淡。这种“人设割裂”,进一步消解了社会对他的宽容度。

二、为什么我们无法接受他的复出?

尽管苏永康此次演唱会报批程序“合规”,却依然难以平息众怒。究其根本,是因为他触动了中国人心中最敏感的那根弦:对毒品的零容忍。

一位网友的留言道出许多人的心声:“花在毒品上的每一分钱,都是打在缉毒警察身上的一颗颗子弹。”

这不是一句情绪化的口号,而是无数缉毒警察用生命写下的现实。他们隐姓埋名、生死一线,只为守护社会的洁净与安宁。允许一名曾涉毒的艺人重新站在聚光灯下接受欢呼与票房,在许多人看来,是对这些牺牲者的漠视,更是对社会价值观的挑战。

更何况,苏永康并未真正以行动证明自己的悔过与改变。离婚纠纷中的冷漠、多年未有真诚的公益行动或反毒倡导,都让他的“悔改”显得苍白。

三、“合规”不等于合情合理:程序正义之外,应有道德审视

此次事件中,一个关键争议点在于:审批“合规”是否就意味着演出“合情合理”?

从程序上来说,苏永康团队或许完成了所有必要手续,符合当下文化演出管理的明文规定。但从舆论反应来看,程序的合规远远不足以平息公众的道德焦虑。

这提醒我们:行政管理与公众期待之间,必须存在更灵活的沟通机制和更敏锐的价值判断。文化产品的审批不应只是盖章通过,更应承担起引导社会风气、守护公序良俗的责任。

四、艺人、资本与公众:谁有权决定“谁能归来”?

苏永康不是第一个尝试复出的劣迹艺人,也不会是最后一个。

从他到孙兴、含笑等人,我们可以看到一条清晰的公众认知变化轨迹:社会对艺人私德的要求正在不断提高,“艺”与“德”不再被轻易分割。

而这背后,实则是一场关于“谁有权决定艺人能否复出”的隐性博弈:

- 资本看中市场回报,倾向于试探底线;

- 艺人渴望重返舞台,往往低估公众记忆;

- 公众则以抵制、投诉、发声等方式行使着自己的道德裁判权;

- 官方则需在规范管理与响应民意之间找到平衡。

此次温州演唱会最终取消,正是公众意志与官方回应共同作用的结果。它传递出一个明确信号:光有资本的推动与程序的合规,并不足以支撑一场真正被社会接受的复出。

五、结语:舞台可以重启,人生不能重来

“演戏可以重来,但是人生不能试戏。”

这句来自禁毒官微的发言,堪称整个事件中最有力、也最清醒的注脚。它不只适用于苏永康,也适用于每一个曾触碰法律与道德红线的公众人物。

我们并非主张“一失足成千古恨”,社会应给予改过自新者一定的空间与机会。但这种机会,不应以商业演出的形式轻率兑现,更不应漠视公众情感与集体记忆。

真正的复出,应从真诚的忏悔开始,以持续的行动证明,最终由时间与社会共同见证。而在那之前,请先尊重那些默默守护我们底线的人——以及这个社会从未动摇的良知。