“惠州除夕夜家庭悲剧:一桩凶杀案折射出精神健康危机、中年男性困境与社会支持体系缺失的多重警示。”

广东惠州的一起家庭惨案震惊社会。2025年除夕夜,40多岁的冷某敏向自己7个月大的侄女冷某霏举起屠刀,随后挟持父亲与警方对峙。这起看似突发的恶性案件,实则蕴含着深刻的社会警示。从精神健康危机到家庭关系疏离,从代际冲突到社会支持系统缺失,这桩悲剧犹如一面多棱镜,折射出当代社会多个维度的结构性困境。

精神健康的灰色地带:完全责任能力下的抑郁深渊

冷某敏两次精神鉴定结果引发专业讨论。首次鉴定为”重度抑郁症发作,不伴有精神病症状”,第二次则为”恶劣心境”,但均认定其具有完全刑事责任能力。这种看似矛盾的结论,恰恰揭示了精神健康评估的复杂性。北京回龙观医院精神科专家指出,抑郁症患者的行为控制能力确实可能受损,但法律上的”完全责任能力”判定标准更关注认知功能——即行为人是否知晓自己行为的性质和后果。

冷某敏案发前的行为模式显示其具有明确计划性:准备刀具、选择时机、反锁房门。这些细节表明其认知功能完整,符合刑法意义上的”完全责任能力”。然而,医学诊断与法律认定之间的鸿沟,凸显了当前精神障碍司法鉴定体系的局限性。中国政法大学犯罪心理学教授指出:”我们亟需建立更精细化的责任能力分级制度,而非简单的’全有或全无’二元判断。”

中年危机的极端表达:未婚男性的社会性死亡

冷某敏40多岁未婚的状态,是其人生轨迹的重要注脚。在中国传统家庭观念中,大龄未婚男性往往承受着无形的社会压力。广东社会科学院家庭研究所调查显示,珠三角地区35岁以上未婚男性中,78%存在不同程度的心理困扰,其中23%达到临床抑郁标准。这些”被剩下”的男性,在家族聚会、春节团圆等场合,常常面临身份认同危机。

冷某敏的作案动机中,”工作生活受挫”与”自杀念头”交织,折射出中年男性在缺乏家庭支持系统时的脆弱性。中国人民大学社会心理学教授分析:”当社会期待与个人成就出现巨大落差时,部分个体会产生’社会性死亡’的极端认知,即认为自己已被主流价值体系抛弃。”这种心理状态下,亲近的家人反而可能成为怨恨对象——因为他们象征着”正常生活”的镜子,照出自己的”失败”。

代际创伤的传递:疏离兄弟关系的隐性代价

冷先生与哥哥”从小没有一起长大,感情不算密切”的陈述,揭示了另一个潜在因素。中国发展研究基金会的追踪研究表明,童年期缺乏手足互动的个体,成年后处理家庭冲突的能力显著较弱。冷某敏选择在全家团聚的除夕夜作案,并将怒火指向最弱小的家庭成员,这种象征性行为可能隐含对”完整家庭”的扭曲报复。

更令人忧心的是凶器选择——针对婴儿颈部的锐器攻击,这种特定作案手法在犯罪心理学上被称为”断绝象征”,暗示行为人意图切断家族延续。北京公安大学犯罪心理学团队分析:”当个体感到自身存在价值被否定时,可能通过摧毁家族未来象征(婴幼儿)来实现心理平衡,这是极端自毁倾向的外化表现。”

社会支持系统的全面溃败:多环节的预防缺失

从案件发展脉络可见多个干预节点的失灵。案发前,冷某敏长期情绪低落却未寻求专业帮助;家族成员虽察觉异常但未予足够重视;社区层面缺乏心理健康筛查机制。这种系统性预防缺失,是许多悲剧的共同背景。

对比日本”孤独死”预防体系,我国在社区心理健康服务方面存在明显短板。东京大学社会福祉研究所数据显示,日本每个社区配备的专职心理辅导员,每年可预防约15%的潜在家庭暴力事件。而我国目前社区心理服务覆盖率不足20%,且多停留在宣传教育层面。

司法与救治的平衡:惩罚之后的社会思考

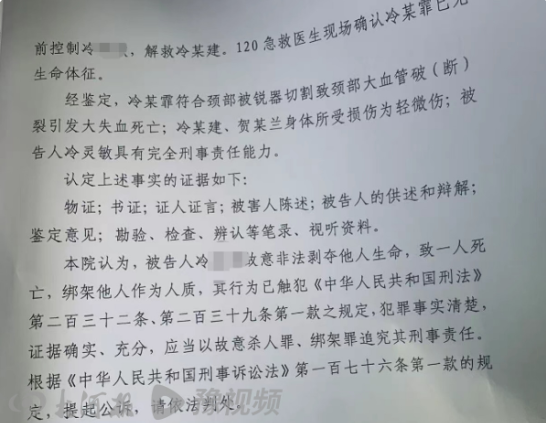

检方以故意杀人罪、绑架罪提起公诉,体现了法律对恶性犯罪的零容忍。但此案更值得思考的是:如何在惩罚犯罪的同时,构建更有效的预防网络?中国政法大学刑事司法学院建议,应建立”家庭暴力与心理健康联动预警机制”,当社区医院发现重度抑郁患者时,自动触发家庭关怀提示和社工随访。

同时,对冷某敏这类”高功能抑郁”人群(能维持基本社会功能但内心痛苦)的专业干预也亟待加强。上海市精神卫生中心推出的”职场心理健康守门人”计划值得推广,该计划培训企业HR识别员工心理危机,试点单位员工极端事件发生率下降42%。

这起悲剧不应仅以罪犯伏法告终。从完善精神卫生法配套措施,到改革社区心理健康服务;从加强家族关系辅导,到建立危机干预绿色通道,我们需要构建全方位的防护网。只有当社会学会在悲剧发生前倾听那些沉默的呐喊,才能真正避免下一个冷某霏的逝去。此案留给我们的,不仅是对一个生命的哀悼,更是对现代社会治理能力的严峻拷问。