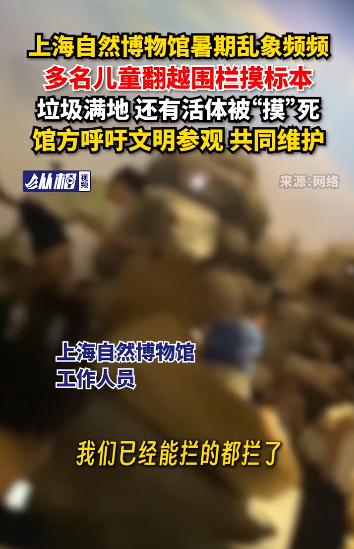

“当狮子标本沦为儿童坐骑:上海自然博物馆的暑期之痛,折射出公共文明与家庭教育的双重缺失。”

在上海自然博物馆的”非洲大草原”展区,一个令人震惊的场景正在上演:近十名儿童翻越围栏,在珍贵的动物标本间追逐嬉戏,更有甚者直接骑上了狮子标本。这一幕被游客拍下的10秒视频,撕开了暑期博物馆乱象的冰山一角。这座本该承载科学启蒙使命的殿堂,如今却沦为部分游客眼中的”免费游乐场”,折射出公共文化场所管理困境与家庭教育缺失的双重危机。

一、标本围栏失守背后的管理悖论

上海自然博物馆面临的是一场近乎无解的管理困局。馆方工作人员坦言:”我们已经能拦的都拦了,能围的都围了。”这句话背后是博物馆设计的根本矛盾——如何在开放互动与保护展品间找到平衡?曾经开放触摸的海星展区因活体被”摸死”而关闭,正是这种矛盾的极端体现。博物馆学者指出,现代博物馆普遍陷入”体验至上”与”保护优先”的两难:增强互动性必然增加管理难度,而过度保护又可能使展览失去吸引力。

更棘手的是游客的对抗心理。多位志愿者反映,劝阻不文明行为时常遭遇家长投诉,甚至出现”我孩子摸一下怎么了”的激烈言辞。这种维权过度的现象,反映了部分公众对公共规则的理解偏差。社会学调查显示,在文化场所纠纷中,67%的冲突源于参观者对”权利边界”的认知模糊,他们将购票入场等同于”购买所有体验权”。

二、家庭教育缺失的集体显影

孩子们骑上狮子标本的画面,暴露出更深刻的家教危机。儿童心理学家分析,7-12岁儿童正处于规则意识形成期,其行为往往是家庭教育的镜像。在博物馆场景中,当家长亲自托举孩子翻越围栏时,传递的不仅是身体助力,更是对规则的漠视。这种”言传身教”的负面示范,比任何说教都更具破坏力。

值得警惕的是”维权式养育”的新趋势。部分高知家长将纵容等同于”释放天性”,将规劝视为”限制自由”。某次冲突中,一位大学教授父亲竟对工作人员宣称:”探索是儿童的权利,你们应该调整管理方式适应孩子。”这种披着教育理论外衣的放任主义,实质是家长责任的转嫁与逃避。教育学研究表明,在博物馆等场所,缺乏明确行为指引的儿童,其探索行为有43%会发展为破坏性行为。

三、垃圾满地的环境心理学解读

展池内的糖纸、饮料瓶不仅是清洁问题,更是心理距离的体现。环境行为学研究发现,公众对”非生活空间”的垃圾处理态度截然不同:在商场扔垃圾会有负罪感,而在博物馆这类”神圣空间”,许多人反而觉得”有专人打扫”。这种心理机制导致文化场所的垃圾问题尤为突出,尤其在暑期人流高峰时,保洁人员每小时需清理相同区域3-4次。

更隐秘的是”破窗效应”的蔓延。当第一个饮料瓶未被及时清理,后续游客的从众心理会被激活,垃圾堆积速度呈几何级增长。上海自然博物馆的垃圾问题,某种程度上是首批违规者引发的连锁反应。管理方数据显示,开馆后第一小时的地面清洁量,决定全天60%的工作强度。

四、活体展品之死的生态警示

被游客”摸死”的海星,成为这场乱象中最令人痛心的注脚。这些原本用于展示潮间带生态的活体生物,在无数次的触摸中走向死亡。生物学专家指出,即便是最”皮实”的海洋生物,也无法承受持续性的物理刺激与菌群污染。海星等无脊椎动物表面覆盖着细小的皮鳃,频繁触摸会导致呼吸系统堵塞,最终窒息而亡。

这背后是科普教育的异化。许多家长将”触摸体验”等同于”科普教育”,认为亲手触碰比观察更有价值。然而真正的科学启蒙在于培养观察与思考能力,而非简单的感官刺激。日本大阪自然博物馆的对比实验显示,经过系统观察训练的儿童,其科学思维能力比单纯触摸体验组高出72%。

五、暑期高峰的运营挑战

暑期日均2.3万的客流量,使上海自然博物馆如同承受一场持续60天的”压力测试”。据馆方内部数据,7-8月的设施损坏率是平日的5倍,安全纠纷增加300%,保洁成本上升180%。这种季节性过载,暴露出现有管理体系的脆弱性。

对比国际经验,大英博物馆等机构采取”动态承载”策略:实时监控各展厅密度,通过分流引导避免局部拥堵;法国自然历史博物馆则实行”时段准入制”,将参观与教育活动错峰安排。这些精细化运营手段,正是国内博物馆亟待补足的短板。

六、文明参观的共建之路

解决这一困局需要多方协同。技术上,可借鉴卢浮宫的智能围栏系统,当检测到跨越行为时自动发出声光警示;教育上,应设计沉浸式引导方案,如纽约自然历史博物馆的”探险家守则”游戏,让孩子在完成任务中学习规则;管理上,需建立”黑名单”制度,对多次违规者限制预约资格。

更深层的改变在于重塑参观文化。博物馆不仅是知识的容器,更是文明的课堂。当家长牵着孩子的手,在围栏前停下脚步时,他们教授的不仅是科学知识,更是对文化的敬畏之心。上海自然博物馆的围栏之困,实则是整个社会文明素养的试金石——唯有当每个参观者都成为秩序的守护者,那些承载着亿万年生命故事的标本,才能在喧嚣中保持尊严的沉默。