中国科学家突破性实现AI赋能的2024原子量子阵列构建,以60毫秒同步操控刷新世界纪录,开创量子计算”中国方案”新范式。

2025年8月,上海量子科学研究中心的一间实验室内,一块由2024个原子完美排列而成的量子阵列在60毫秒内完成构建。这项看似不可能完成的任务,不仅刷新了中性原子体系无缺陷原子阵列规模的世界纪录,更开创性地将人工智能与量子计算深度融合,为中国在量子科技竞赛中赢得了关键一局。当这项成果登上《物理评论快报》并获美国物理学会专题报道时,国际学界才意识到,量子计算的游戏规则正在被改写。

一、技术突破:AI赋能的量子操控革命

传统量子计算面临的最大瓶颈之一,是如何精确操控大量量子比特形成无缺陷阵列。在以往的中性原子实验中,科学家们只能像串珠子一样逐个移动原子,这种方法不仅耗时耗力,且随着原子数量增加,操作时间呈指数级增长。上海研究团队另辟蹊径,将人工智能算法引入量子控制系统,实现了革命性的并行操控技术。

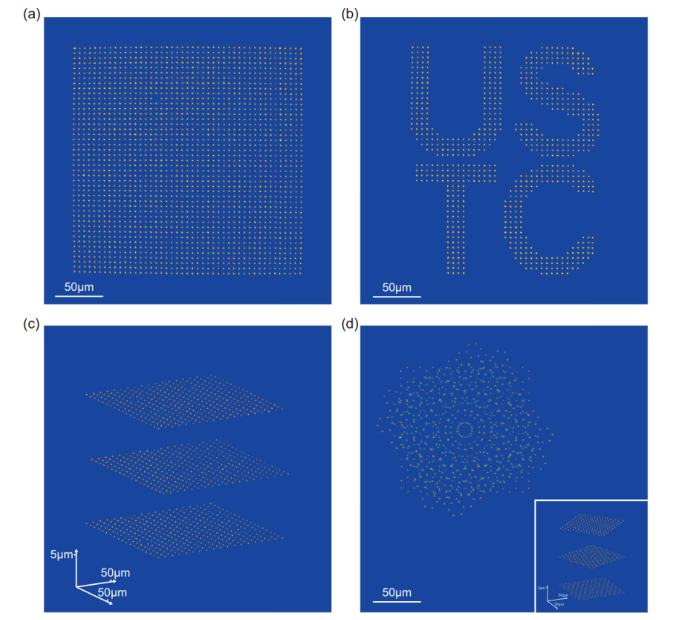

“这就像从单车道升级为立体交通网,”项目负责人钟翰森解释道,”AI算法实时分析数千个光镊的状态,动态调整激光相位和强度,让所有原子同步移动。”研究团队开发的智能控制系统,能够在60毫秒内完成2024个原子的精准排列,且耗时与阵列规模无关——这意味着未来扩展到数万原子规模时,操作时间仍可保持毫秒级。

技术细节显示,该系统采用了两张英伟达4090显卡进行实时运算,AI模型通过深度学习优化光镊阵列的拓扑结构,使保真度达到惊人水平:单比特门99.97%、双比特门99.5%、探测99.92%,追平了哈佛大学保持的国际最高纪录。这种”又快又准”的特性,为构建实用化量子计算机扫清了一个关键障碍。

二、科研范式:跨学科兵团的协同创新

这项突破背后,是上海量子科学研究中心、上海人工智能实验室和中国科大的跨机构协作。这种”有组织的科研”模式,打破了传统学术团队单打独斗的局限,形成了量子物理、人工智能、光学工程等多学科交叉的创新生态。

中国科学技术大学上海研究院执行院长陆朝阳指出:”量子科技已进入’大科学’时代,需要工程化、系统化的攻关思路。”研究团队中,量子物理专家负责理论框架搭建,AI科学家优化控制算法,光学工程师则研制高速空间光调制器——这种专业互补的团队架构,使得基础研究到技术落地的路径大大缩短。

值得注意的是,该成果也是长三角科创一体化的典型案例。上海提供先进的实验平台和AI技术支持,合肥输送量子领域的专业人才,两地优势互补形成的协同效应,正在量子科技领域催生更多原创性突破。

三、国际竞争:量子计算的新赛道

在全球量子科技竞赛中,中性原子路线曾长期由美国主导。哈佛大学、麻省理工等机构在该领域积累深厚,2023年实现的512原子阵列被视为重大突破。中国科学家此次将纪录直接提升至2024个原子,不仅实现了数量级的超越,更开创了AI赋能量子操控的全新研究方向。

国际学界对此反响强烈。《物理》杂志在专题报道中评价:”这种方法解决了扩展性的根本难题,为大规模量子系统研究打开了新大门。”德国马普量子光学研究所专家穆勒教授表示:”中国团队的AI策略极具启发性,可能会重新定义量子实验的标准流程。”

从技术路线图看,美国偏向于超导量子计算,谷歌、IBM已实现”量子优越性”演示;中国则在中性原子、光量子等多条技术路线并行推进。此次突破表明,通过学科交叉创新,中国完全可以在某些细分领域实现从跟跑到领跑的跨越。

四、应用前景:从科学工具到通用计算

尽管成果喜人,科学家们对量子计算的实用化仍保持清醒认识。钟翰森用”木桶理论”比喻当前状况:”原子阵列重排只是其中一块长板,要实现通用量子计算,还需要解决量子纠错、互联互通等多方面挑战。”

短期来看,未来3-5年内,这类系统将首先成为科学家研究量子现象的特殊工具,在材料模拟、药物设计等特定领域发挥作用。而要达到破解密码等大规模应用,估计还需10年左右的技术积累。上海市科委已启动量子计算机整机研制项目,正筹划建设量子计算未来产业集聚区,为技术迭代提供持续支持。

值得关注的是,该技术的可扩展性具有巨大潜力。模拟显示,只需提升激光器功率等硬件条件,系统可轻松支持数万原子阵列。这种规模化能力,正是构建实用化量子计算机的关键基础。

五、人才战略:量子科技的持久战

量子科技的竞争归根结底是人才的竞争。上海量子科学研究中心特别注重青年科学家的培养,钟翰森本人就是”90后”学术带头人。中心通过设立”量子英才”计划、与高校联合培养等方式,构建了老中青结合的人才梯队。

上海市科委相关负责人透露,下一步将加大力度支持青年学者开展高风险、高回报的原创研究。”量子科技是长周期、高投入的领域,我们需要给年轻人足够的耐心和空间。”这种人才培养理念,或许比单项技术突破更具长远意义。

结语:中国量子的创新之路

从”墨子号”量子卫星到”九章”光量子计算机,再到如今的AI赋能量子阵列,中国科学家正在量子科技领域书写自己的创新故事。这次突破的独特价值在于,它不仅是技术指标的提升,更是科研范式的创新——通过人工智能与量子物理的深度交叉,开辟了一条具有中国特色的量子科技发展路径。

当2024个原子在AI操控下翩翩起舞时,我们看到的不仅是一项世界纪录的诞生,更是一个量子计算新纪元的曙光。在这个充满可能性的新时代,中国科学家已经证明:通过坚持自主创新和学科交叉,完全可以在前沿科技领域从跟跑者变为领跑者。量子计算的未来图景正在展开,而中国无疑已经占据了其中一个关键席位。