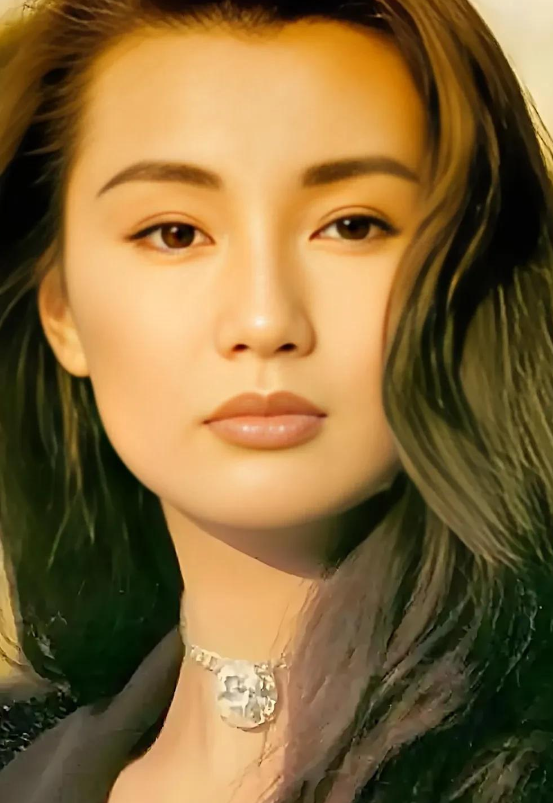

61岁张曼玉以自媒体博主身份惊艳回归,用真实洒脱打破女神标签,在数字时代重新定义优雅老去与女性自我表达。

一、从银幕隐退到数字重生:一个文化符号的转型

2025年8月,61岁的张曼玉以两条自媒体视频引爆中文互联网。这位曾五夺金像奖、四获金马奖的影后,在淡出银幕十余年后,突然以”素颜博主”的身份闯入公众视野。首条视频中,她穿着简单白T恤,头发随意扎起,对着镜头大笑:”终于不用背台词了!”这种打破”女神”人设的率性,让视频发布仅3小时就收获百万点赞。这场精心设计的”去魅”表演,实则是这位亚洲电影传奇人物对数字时代的完美适配——当梁朝伟在短视频平台笨拙地展示”社恐日常”时,张曼玉选择用更彻底的自我解构完成文化符号的重塑。

二、解构神话:张曼玉的三种身份祛魅

- 表演者的悖论在《阮玲玉》中诠释”人言可畏”的她,如今主动将自己置于流量场域。但与年轻网红不同,她的视频刻意保留卡顿、笑场和即兴发挥,这种”反专业主义”恰是最高明的表演。香港浸会大学电影学院教授李明指出:”她正在演绎’真实的张曼玉’,这比任何角色都更具颠覆性。”

- 情感符号的再编码”梁张CP”的集体记忆被巧妙转化为流量密码。当网友在评论区呼唤梁朝伟时,她笑着回应:”他现在应该正对着大海发呆。”这种若即若离的互动,既满足了大众想象,又保持了恰到好处的距离。情感专家分析:”她将昔日绯闻转化为平等对话的素材,完成了从’被消费对象’到’叙事主体’的转变。”

- 年龄焦虑的消解实验拒绝医美修饰的皱纹、坦然提及的更年期症状,张曼玉的”不完美展示”构成对娱乐圈年龄歧视的温柔反抗。女性主义学者张悦认为:”61岁的她正在重新定义’优雅老去’——不是维持冻龄假象,而是创造新的生命表达方式。”

三、数字原住民的启示:明星退休制度的颠覆

张曼玉的转型揭示了一个行业趋势:传统”息影”模式正在被数字时代的”持续在场”取代。对比同期复出的王祖贤通过工作室发布精修照,张曼玉选择更彻底的”去中介化”沟通。这种转变背后是三重突破:

- 内容生产的自主权不再受制于剧本和导演,她可以自由混合生活片段、即兴音乐创作(曾发行实验摇滚专辑)和电影记忆碎片。这种跨界内容正契合Z世代对”真实感”的追求。

- 商业价值的重构首个合作的奢侈品广告中,她以”买菜市民张女士”形象出镜,弹幕刷屏”这才是高级感”。品牌咨询机构数据显示,该广告转化率较常规明星代言提升47%。

- 文化记忆的活态传承当她在视频里重现《新龙门客栈》金镶玉的经典表情时,年轻观众通过弹幕考古,完成电影史的代际传递。这种”文化活化”效果是传统纪念展无法比拟的。

四、单身女性的第三人生:孤独经济的样本解读

“无儿无女”的标签常被用作唏嘘注脚,但张曼玉的实践提供了另一种可能:

- 数字社群替代传统家庭:她建立的”曼游人间”粉丝社群中,成员共同创作旅行vlog、分享独立女性故事;

- 创造性独处对抗孤独:直播画画、即兴作曲等”无用之事”展现精神世界的丰盈;

- 跨界合作拓展边界:与年轻设计师联名服装系列,将阅历转化为创意资本。

社会学家黄维仁指出:”她示范了如何将名人资本转化为持续的社会参与,这为老龄化社会提供了珍贵样本。”

五、从《花样年华》到”花样晚年”:一个时代的文化隐喻

当张曼玉在最新视频里哼着《花样年华》主题曲走过菜市场,弹幕瞬间淹没屏幕。这个充满隐喻的画面,恰似她人生阶段的注脚:昔日旗袍包裹的禁忌之爱,今日化作市井烟火中的自在哼唱。这种转变不仅是个人选择,更折射出整个华语文化圈的变迁——从对完美偶像的集体崇拜,到对真实生命力的重新发现。

正如她在某条视频的即兴独白:”最好的表演是忘记镜头,最好的人生是不再扮演。”这场持续四十年的”张曼玉叙事”,正在数字时代写下最意外的篇章:当一位传奇影后主动走下神坛,她反而获得了比奥斯卡终身成就奖更珍贵的礼物——与时代真实对话的权利。