“鲁艺精神永不褪色:从抗战烽火中诞生的黄河怒吼,到新时代赓续红色血脉的文化强音。”

站在延安桥儿沟的土坡上,夏日的风掠过耳畔,恍惚间似乎还能听见八十多年前那激昂的旋律。”风在吼,马在叫,黄河在咆哮……”这穿越时空的歌声,依然在黄土高原的沟壑间回荡。2025年的夏天,当我走进延安鲁迅艺术文学院旧址,那些泛黄的手稿、斑驳的乐器、简朴的窑洞,都在诉说着一个关于艺术与信仰的故事。

1938年的延安,是黑暗中国的一盏明灯。诗人何其芳笔下”成天开着的延安城门”,迎接着一批批怀揣救国理想的知识青年。在民族存亡的危急时刻,中国共产党以非凡的远见创办了鲁迅艺术学院。这座简陋的文艺学府,很快成为抗战文艺的孵化器——冼星海、吕骥、郑律成、李焕之等音乐家在此聚集,他们用音符作枪,以旋律为号,谱写出中华民族不屈的魂。

延安文艺纪念馆里,一支产自法国的铜质指挥棒静静躺在展柜中。讲解员告诉我们,这就是冼星海指挥《黄河大合唱》时使用过的指挥棒。1939年那个春天,在西北旅社的窑洞里,诗人光未然朗诵着长诗,冼星海突然站起,一把抓过诗稿:”我有把握把它谱好!”六天六夜的创作,诞生了这部中华民族的音乐史诗。当”保卫黄河”的吼声响彻延安,周恩来为之题词:”为抗战发出怒吼,为大众谱出呼声!”

鲁艺的窑洞是简陋的,但精神世界却无比丰盈。在这里,艺术家们过着”上午开荒、下午创作”的生活。他们深入群众,从民间汲取养分:《生产大合唱》源自大生产运动的火热实践,《南泥湾》歌颂着自力更生的奋斗精神。鲁艺文化中心主任刘拴平说:”当年的延安被称为’歌咏城’,而鲁艺就是这座城的中心。”据统计,仅1940年,《黄河大合唱》就在晋察冀边区演出百余场,这些旋律成为动员群众、打击敌人的精神武器。

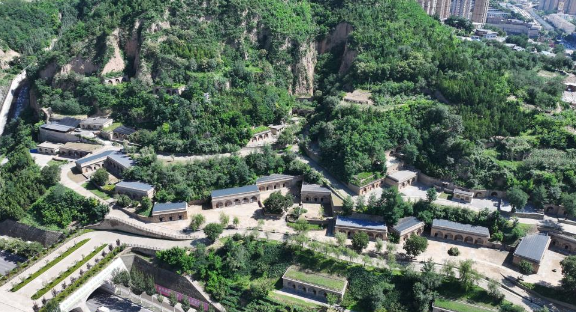

漫步在复建的东山窑洞群,每一孔窑洞都是一座微型博物馆。冼星海窑洞里的煤油灯,贺敬之使用过的钢笔,丁玲伏案写作的小炕桌……这些文物无声地讲述着创作背后的故事。31岁的河北游客张瑜在展板前久久驻足:”很难想象,在这样艰苦的条件下,他们能创作出如此震撼人心的作品。”这种反差恰恰揭示了艺术的真谛——伟大的作品从来不是舒适环境的产物,而是精神高度的结晶。

八十多年过去,鲁艺精神在新的时代焕发出勃勃生机。延安文艺纪念馆征集的三万余件文物史料,成为爱国主义教育的生动教材;鲁艺旧址打造的沉浸式思政教育基地,每年吸引十万余人前来学习;《延安十三年》等红色演艺,让经典旋律在新时代继续传唱。更令人欣慰的是,这些作品早已超越特定历史时期的意义,成为中华民族共同的文化记忆。

在鲁艺旧址的广场上,一群来自西安音乐学院的学生正在排练《黄河大合唱》。年轻的面庞上洋溢着与先辈们同样的激情。指导老师告诉我们,每年暑假都有艺术院校师生来此采风,”站在创作这些经典的地方演唱,学生们能感受到一种精神的传承”。这种传承不是简单的模仿,而是对艺术初心与使命的重新发现。

离开展馆时,夕阳为鲁艺旧址镀上一层金色。桥儿沟的土路上,几位老人正用方言哼唱着《山丹丹开花红艳艳》。这跨越时空的歌声提醒我们:真正的艺术永远不会老去,它只会在不同的时代找到新的表达方式。从黄河咆哮到新时代的文化强音,鲁艺精神依然在激励着我们——艺术要为人民发声,为时代放歌。在这个需要新史诗的时代,鲁艺的故事告诉我们:唯有扎根生活、心怀人民,才能创作出传之久远的精品力作。