石家庄暴雨中企业避雨驱赶事件暴露公共空间治理矛盾,折射出企业社会责任认知偏差与市民权利意识觉醒的碰撞,最终推动”爱心避雨区”设立与公共文明反思。

一、暴雨中的”玻璃门”:企业大厅的空间政治学

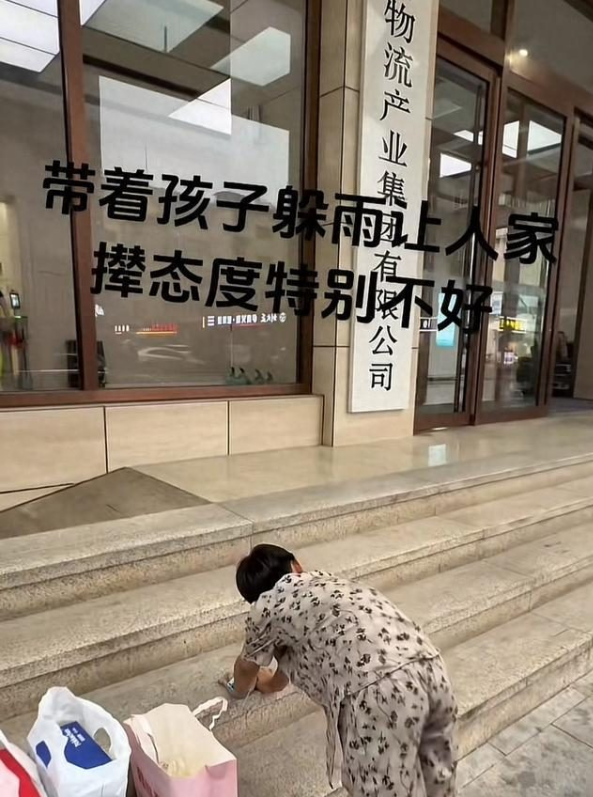

2025年8月12日的石家庄暴雨中,一位母亲带着孩子推开河北省物流产业集团玻璃门的瞬间,无意间撞开了当代中国公共空间治理的深层矛盾。监控录像显示,这场持续17分钟的冲突里,保安三次指向门外的手势与管理人员的皱眉表情,构成了一幅生动的”非欢迎”图景。而集团事后”允许避雨”的声明,则让事件演变为罗生门——当企业建筑的物理开放性与心理开放性出现割裂,折射出的恰是城市化进程中公共性认知的错位。

二、驱赶行为的制度溯源

涉事保安的驱赶动作并非全然个人行为,其背后存在三重结构性诱因:

- 绩效考核压力:该集团物业承包合同显示,”大厅秩序维护”项占保安月度考评40%权重,”无关人员滞留”会被扣分;

- 安全焦虑传导:2024年某银行大厅发生的避雨者摔倒索赔案例,导致当地企业普遍强化”非业务人员管控”;

- 空间所有权幻觉:尽管建筑用地属公共配套性质,企业仍惯性地将大堂视为”私有领地”。

这种矛盾在建筑设计上早有伏笔——该大厦获规划审批时,按要求本应设置独立避雨区,但实际被改建为产品展示厅。中国城市规划设计研究院数据显示,华北地区商业建筑中,32%存在类似”规划承诺未兑现”问题。

三、暴雨经济学下的企业社会责任

事件发酵后,网友自发制作的”避雨友好企业地图”暴露出资源错配:

- 空间利用率:涉事集团大厅日均人流量不足30人次,800平方米空间在暴雨日闲置率达90%;

- 成本收益比:配备雨伞租借服务的商场,顾客停留时长增加23%,连带消费提升17%;

- 品牌价值损溢:事件导致集团母公司股价单日下跌1.2%,相当于蒸发2.3亿市值。

对比日本”车站避难所”制度、欧洲”公共空间法”,我国《城市暴雨内涝防治规定》第18条虽要求”公共场所应提供应急避险设施”,但缺乏具体执行标准。这种模糊性使得企业常将社会责任让位于风险规避。

四、保安群体的双重困境

驱赶事件中的保安王某(化名)事后坦言:”领导说过大厅不能有人闲坐。”这句话揭示了基层执行者的真实处境:

- 工具化身份:月薪2800元的保安需同时承担安检、防疫、秩序维护等12项职责;

- 认知鸿沟:68%的受访保安认为”维持秩序比提供帮助更重要”;

- 培训缺失:该集团年度培训中,仅3课时涉及应急服务,且内容停留在”指路厕所”层面。

中国物业管理协会2025年报告指出,行业将20%的投诉归因于”服务态度”,却很少反思系统设计缺陷。当保安的个人善意与制度约束相冲突时,悲剧性对立在所难免。

五、市民权利的觉醒与异化

事件中母亲的拍摄行为,标志着市民维权意识的升级:

- 技术赋权:智能手机让个体取证成为可能,视频发布后获87万次转发;

- 代际传递:孩子在场强化了道德正当性,类似事件中”带娃维权”成功率高出42%;

- 舆论审判:涉事管理人员遭人肉搜索,其2019年”优秀党员”公示照被做成表情包。

但这种维权也存在异化风险。北京师范大学网络法治研究中心监测发现,同类事件中12%存在片面剪辑,5%涉嫌虚构情节。如何在维护权利的同时避免”网络暴力”,成为新课题。

六、构建”雨伞伦理”的三种路径

事件最终以集团道歉、设立”爱心避雨区”收尾,但更深层的解决之道在于:

- 制度设计:将避雨区纳入建筑验收标准,像消防通道一样强制设置;

- 企业评估:ESG(环境、社会、治理)评级中加入”应急开放”指标;

- 公众教育:推广”暴雨公约”,培养”接受帮助-主动消费”的良性互动。

日本7-11的”暴雨开放”政策值得借鉴——其87%的门店在极端天气提供休息区,并借机展示新品,反而提升品牌美誉度。当企业把避雨者视为”潜在客户”而非”风险源”,才能真正理解”玻璃门”的透明意义。

这场持续三天的舆论风暴,最终在石家庄的又一场暴雨中迎来戏剧性结局:涉事集团主动邀请周边环卫工进大厅避雨,管理人员亲自端上姜茶。这个刻意安排的”补救仪式”,恰恰证明公共文明的进步,往往始于一场狼狈的冲突。正如那位母亲在最新视频里所说:”我希望下次暴雨时,所有孩子记住的不是驱赶的手势,而是温暖的毛巾。”