姜大卫与狄龙的”永恒朋友”论引发思考:从江湖义气到现代友谊观的演变,两人对情谊的不同诠释折射出传统人际关系在当代社会的转型与重构。

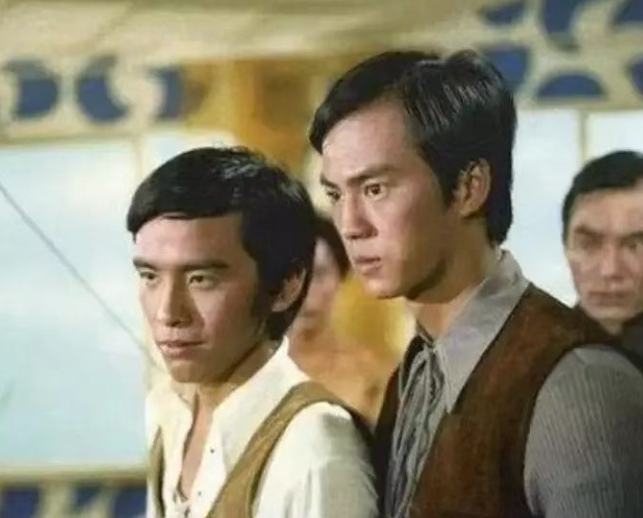

在香港电影的黄金年代,”姜狄组合”四个字承载了太多影迷的集体记忆。姜大卫的翩翩公子形象与狄龙的冷峻硬汉气质,在邵氏武侠片的银幕上碰撞出无数经典火花。戏里刀光剑影中的生死与共,戏外把酒言欢的兄弟情谊,构成了那个时代特有的江湖浪漫主义图景。因此,当狄龙近日以”永恒的朋友”形容姜大卫,而后者回应”多年不来往只是想法不同”时,这场看似平淡的隔空对话,实则触及了友谊本质的深层思考——在人际关系高度流动的当代社会,传统意义上的”江湖情”究竟该如何自处?

“永恒朋友”的话语政治学

狄龙抛出”永恒朋友”这一表述时,其话语策略值得玩味。在两人多年被传不和的背景下,这个词既非直接否认矛盾,也非刻意煽情,而是巧妙地构建了一个超越现实纠葛的情感空间。从符号学角度看,”永恒”二字将二人的关系锚定在邵氏时期的黄金记忆里,避开了对当下状态的直接描述。这种话语策略既满足了公众对”江湖义气”的想象,又为双方保留了足够的解释余地。正如香港文化研究者马杰伟所言:”老牌影星的关系声明往往是一种表演性话语,既是对过去的致敬,也是对当下人际政治的委婉处理。”

“想法不同”的现实主义诠释

姜大卫的回应则展现了另一种处世哲学。他坦言”没有不和,只是想法不同”,将外界猜测的戏剧性冲突转化为普通的人际疏离。这种去浪漫化的表述,实际上是对”朋友”概念更为现代的理解——情感连接不必因时空距离而否定,但也不必勉强维持表面热络。社会学家项飙提出的”附近消失”理论在此得到印证:在现代生活节奏下,即使是曾经的密友也可能因生活轨迹的分岔而自然疏远,这不代表情感变质,只是人际网络的正常代谢。姜大卫特意补充与李修贤也少有来往的例子,正是为了将这种状态普遍化,消解公众对”姜狄关系”的特殊期待。

代际差异中的友谊观演变

两位老牌影星对”朋友”概念的不同诠释,折射出代际价值观的有趣差异。狄龙作为传统武侠文化的代表人物,其”永恒朋友”的表述延续了江湖义气中”一日为兄弟,终生为兄弟”的伦理观;而姜大卫更为务实的理解,则接近当代年轻人”阶段性朋友”的流动性友谊观。这种差异在两人子女的态度中得到延续——谭俊彦对安排父辈饭局持”开放态度”,姜卓文则专注于自身事业,两代人对人际关系的处理方式形成鲜明对比。这种演变并非情感厚薄的差别,而是社会结构变迁在私人关系中的自然呈现。

媒体叙事与集体记忆的张力

媒体对”姜狄关系”的持续关注,实质上是集体记忆与个体现实之间的张力体现。公众渴望看到的是一段跨越时空的江湖情谊续篇,而当事人展现的却是普通人际关系的自然状态。这种期待与现实的落差,促使媒体不断在两人只言片语中寻找”破冰”迹象,将普通的礼貌回应解读为关系转暖的信号。文化学者周华山指出:”香港观众对黄金时代影星的集体怀念,使他们的现实关系成为了承载怀旧情感的符号,这往往超越了关系本身的实际状态。”

明星私人关系的公共化困境

“姜狄关系”的公共讨论还揭示了明星私人生活的特殊处境。普通人的友谊变化不会成为新闻,但公众人物的关系动态却总被赋予象征意义。姜大卫在回应中多次强调”这又不是什么大事”,正是对这种过度关注的温和抵抗。值得注意的是,他谈及儿子绯闻时同样保持松弛态度,这种一以贯之的边界感,展现了对私人生活自主权的守护。当明星的每一段人际关系都被放大解读时,保持”不解释也不掩饰”的态度或许是最佳的生存策略。

江湖情谊的当代转型

从深层看,”姜狄关系”的状态恰是传统江湖文化在现代社会的转型缩影。那种”同生共死”的激烈情感表达,逐渐让位于更为含蓄的相互尊重。两人虽无密切往来,但在公开场合从未互相指责;子女辈合作无碍,显示关系冷淡未演变为世仇。这种”和而不同”的相处模式,或许正是传统江湖义气在当代最可行的存在方式——不必刻意维系表面热络,但保有对过往情谊的基本尊重。

回望香港电影黄金时代,”姜狄组合”之所以成为经典,不仅因他们在银幕上的化学反应,更因那种戏里戏外交织的真实情感。时过境迁,当姜大卫说”大家对朋友的理解可能不同”时,他承认的正是这种情感形态的自然演变。在人际关系日益多元的今天,”永恒的朋友”与”阶段性的疏远”或许可以并行不悖——前者是对共同历史的珍视,后者是对现实差异的尊重。真正的江湖情谊,不在于是否常聚,而在于是否能在各自的世界里,为对方保留一份不必言说的理解。